全民战“疫”行动体现了我国政府及相关单位开展应急行动的灵活性和有效性,也暴露了城市建设在应对突发性公共卫生事件时仍存在防抗能力不均、应急保障设施供给不足等问题.全球各国人民是一个休戚与共的“命运共同体”,建设健康城市是关系人类生存、健康与发展的全球战略.

健康城市理念起源于19世纪,为解决工业化发展与城市化进程导致的城市卫生问题,英国于1848年提出《公共卫生法案》,催生了健康城市与现代城市规划的结合,以人类健康为导向的城市规划开始萌芽[1].1984年,世界卫生组织(WHO)在多伦多举行的国际会议中提出建设“健康城市”的全球战略[2],世界各国纷纷开展健康城市的项目实践[3].我国于20世纪90年代加入WHO的健康城市项目[4].党的十九大报告提出“健康中国战略”,从国家战略高度指明健康城市建设对提高人民生活水平的重要意义[5].

从强调公共卫生体系的规范性[6]拓展到自然与社区的共融性,再延伸到社会多元合作性,健康城市研究具有多维度与多层次性.柴彦威、关美宝等研究客观空气污染暴露以及主观感知的空气污染水平对城市健康出行满意度的影响机制[7].周向红梳理了欧洲及加拿大健康城市建设先进经验与发展规律,总结欧洲健康城市运动的战略规划和方法,指出非公共卫生领域建设的重要性[8].王兰基于减少大气环境污染及其对人体的影响和促进锻炼两种路径,从土地使用、空间形态、道路交通、绿地及开放空间四方面阐述各规划要素与公共健康的关联[9].黎洋佟等人结合设施空间分布与微观时空行为序列分析,探讨社区公共服务体系的科学配置和基层社区生活圈的健康组织模式,提出面向未来的社区建成空间环境治理途径和组织机制[10].在探索健康城市建设模式中,国内外学者积极开展健康城市评价研究.世界卫生组织(WHO)在《健康城市指标:全欧洲资料分析》中从卫生健康、公共医疗服务、环境、社会经济等方面构建评价指标[11-12].牛津大学普蕾米拉·韦伯斯特(Premila Webster)等人结合欧洲健康城市网络(WHO European Healthy Cities Network)提出健康人群、健康服务、环境指标、社会经济等健康城市指标[13].2018年,全国爱卫办制定了《全国健康城市评价指标体系(2018版)》[14].众多学者在政策指导和理论研究的基础上,根据实际建立了健康城市指标体系.谢剑峰等人以指标重要程度与实现的难易程度为标准,从核心指标、基本指标和发展指标3个方面构建苏州市评价指标体系[15]; 丁慧等人以系统论、控制论为指导,结合“压力—状态—响应”PSR模型,从健康环境、健康社会、健康服务、健康人群、健康行动5个方面建立评价指标体系[16]; 刘继恒等学者按照全国爱卫办健康城市评价体系和评价方法,从公共卫生与预防视角开展宜昌市健康城市建设评价[17]; 龙如银引入理想解和灰色关联分析法建立健康城市评价模型,对我国30个省会城市2012—2016年的健康状况进行评价,指出我国健康城市发展水平偏低且不平衡[18].王兰等学者通过Citespace文献计量分析总结中国健康城市规划研究进展,指出城市建成环境评价是健康城市评价指标设立的必要内容[19].谭少华等人提出健康城市主动式规划干预,从宏观尺度、中观尺度、微观尺度3个层面形成健康城市建设的关键主动式规划干预技术[20].

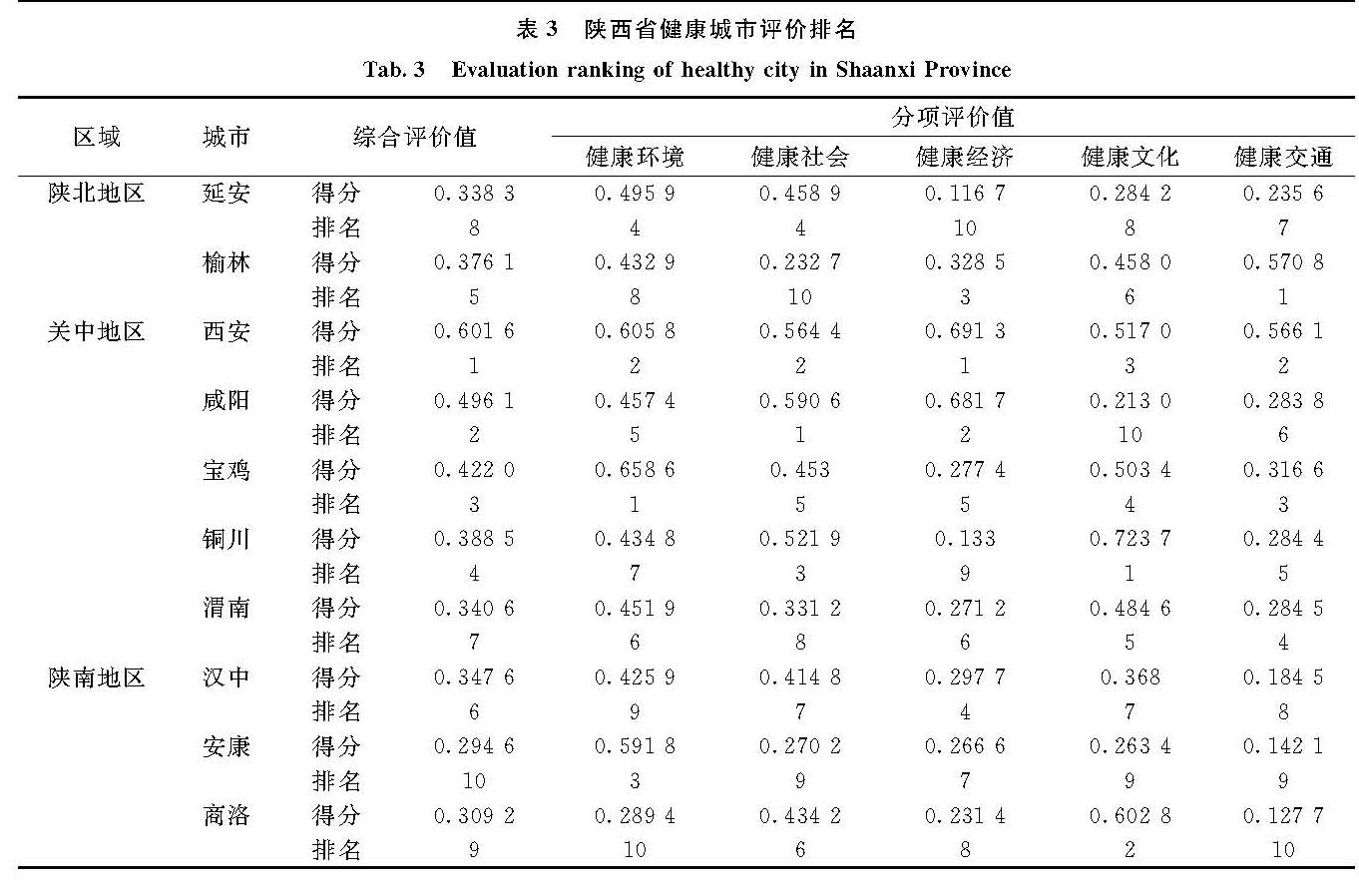

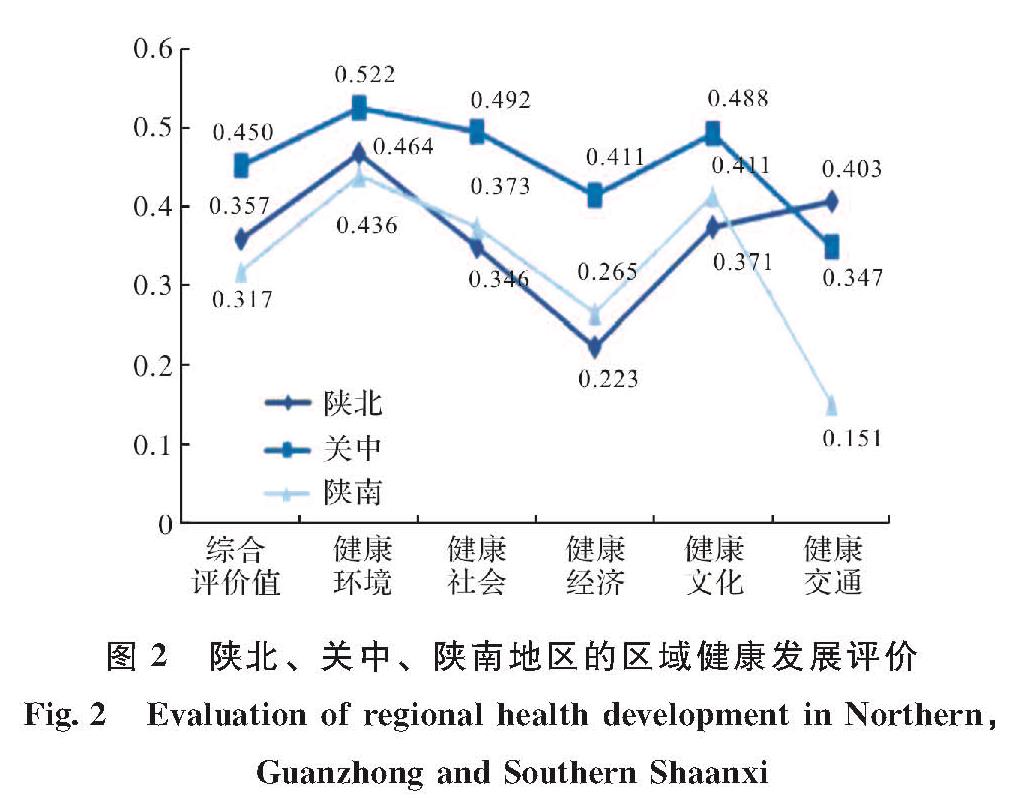

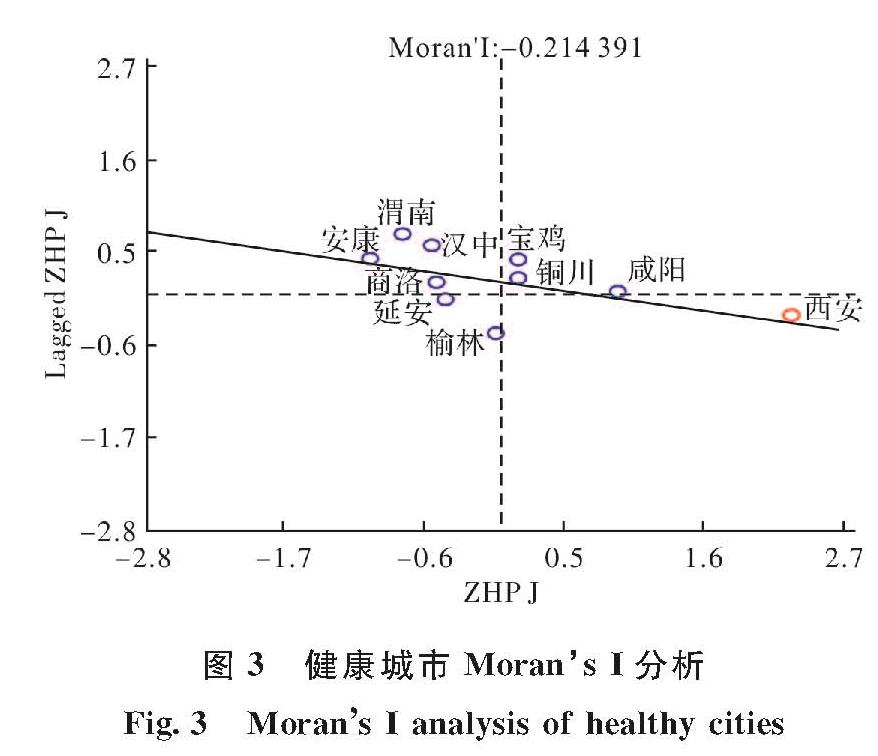

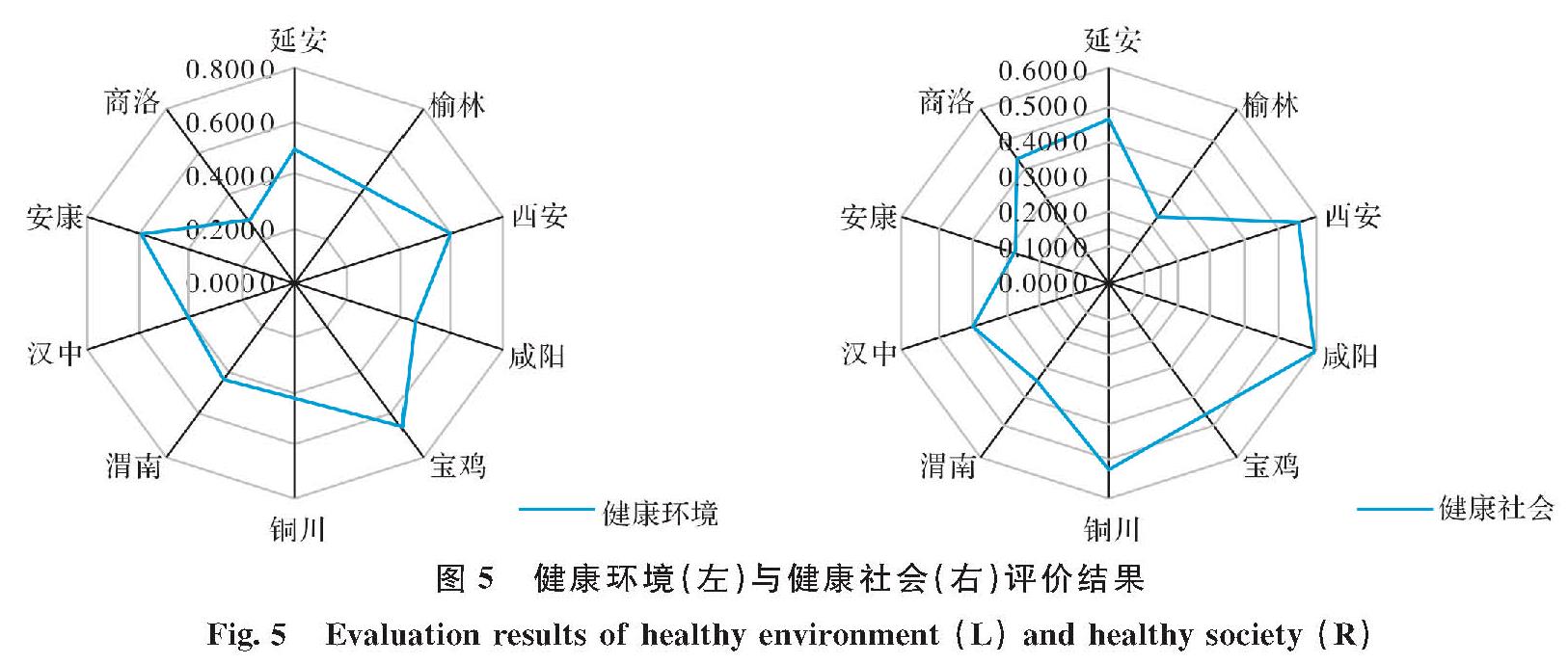

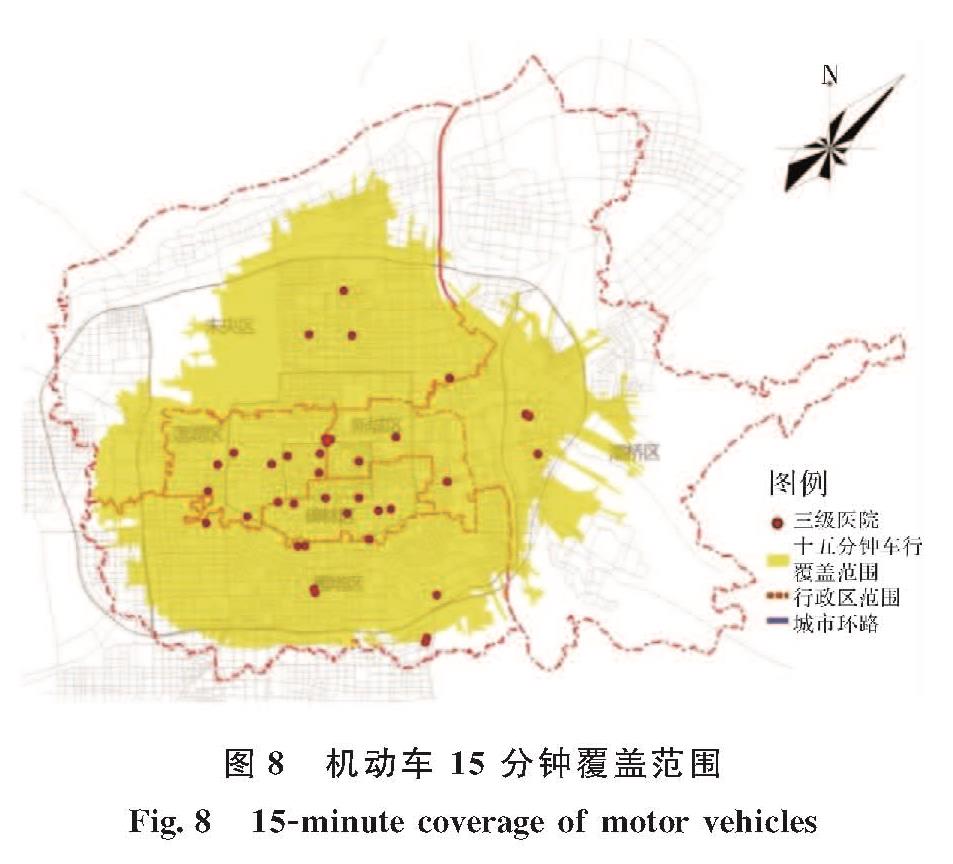

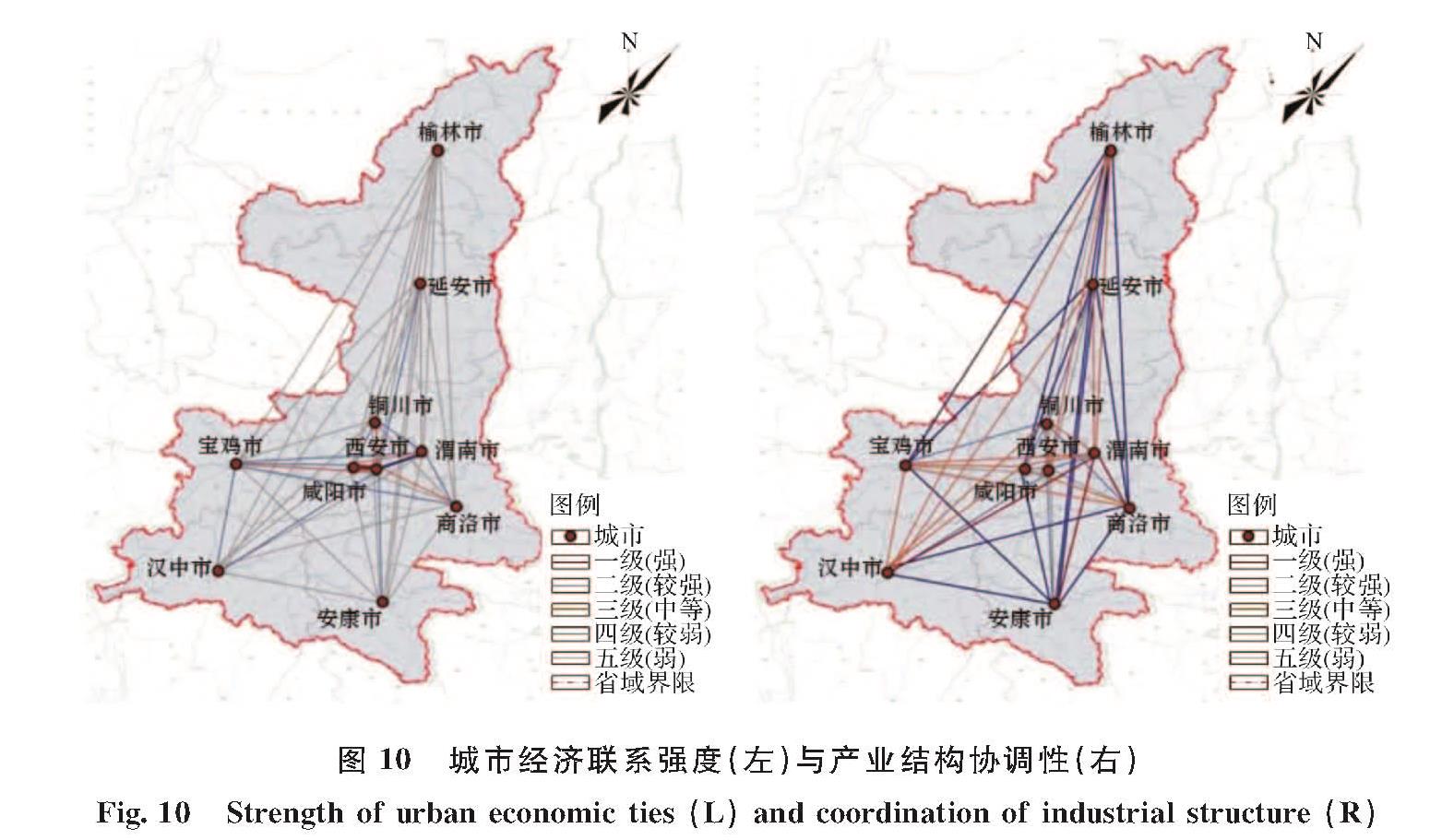

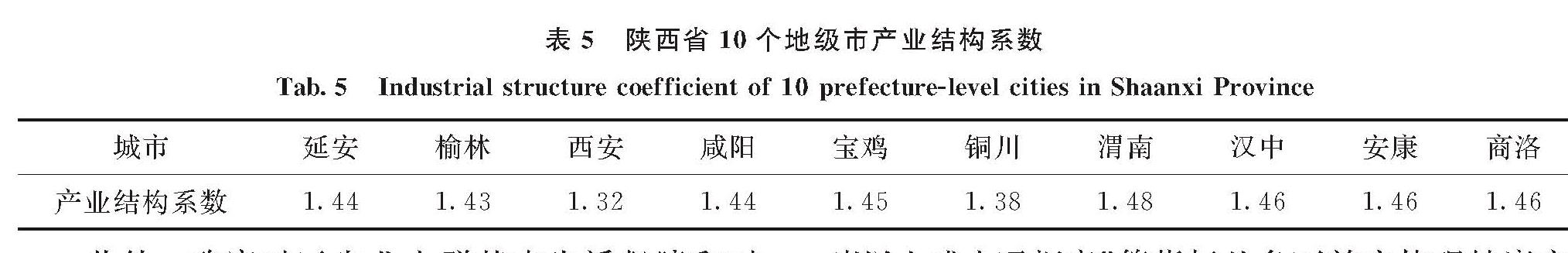

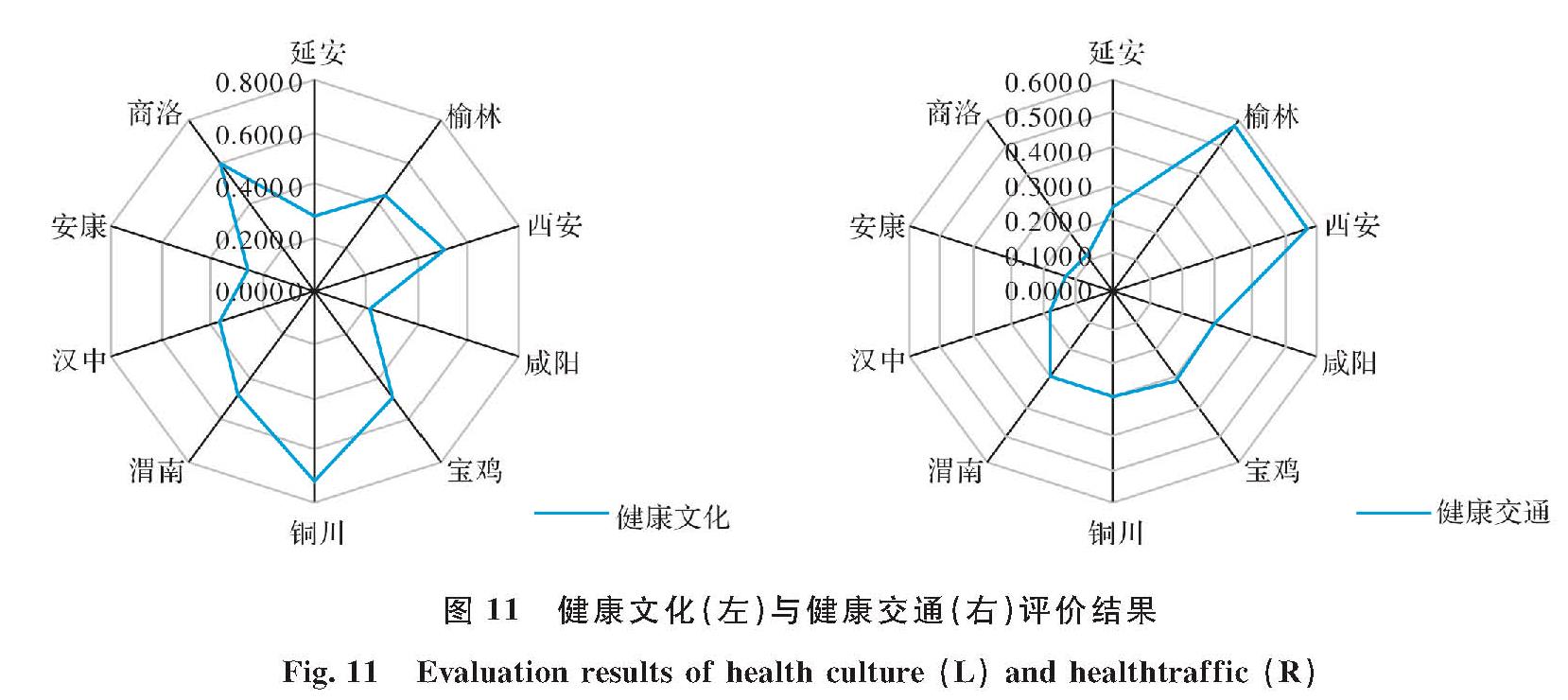

陕西省是我国西北地区重要省份,包括陕北、关中及陕南三个地理分区.由于区位条件、资源禀赋以及经济发展等差异,陕西省整体差异化发展显著.西安市是西北地区核心城市,人口达千万,具有高密度、高流动性的特征.咸阳市、渭南市、宝鸡市、铜川市分布于西安市四周,在关中城市群建设中与西安市形成紧密的社会经济与交通联系.受到地理区位的影响,陕南(汉中市、安康市、商洛市)、陕北(榆林市、延安市)与省会城市的经济与交通联系相对较弱,在气候环境上表现出明显的南北差异.在国家宏观政策的指引下,陕西省健康城市建设不断推进.但在应对突发性传染病类公共卫生事件、提升区域防疫能力等方面仍面临着巨大挑战,区域健康城市发展水平有待提升.综上,采用熵权法和GIS空间分析,利用多源数据对陕西省10个地级市进行健康城市评价,揭示区域健康城市发展的影响因素,为陕西省健康城市发展提供一定的研究基础.